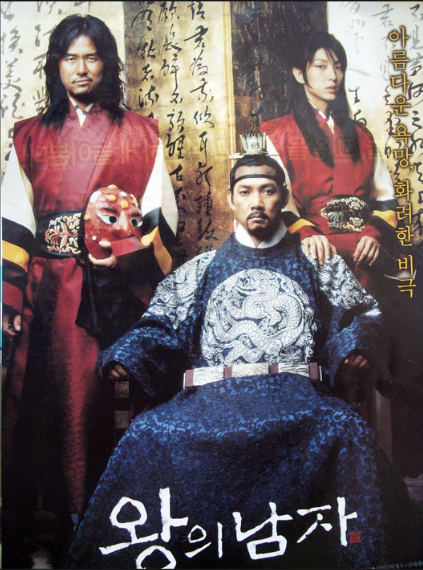

2005년 개봉한 영화 '왕의 남자'는 지금까지도 많은 사람들의 사랑을 받으며 한국 영화사의 명작으로 평가받고 있습니다. 조선시대를 배경으로 한 이 영화는 줄거리, 역사적 배경, 캐릭터가 매우 촘촘하게 얽혀 있어 깊이 있는 감상을 가능하게 합니다.

줄거리

영화 '왕의 남자'는 두 광대 장생과 공길이 권력의 중심인 궁궐에 들어가면서 벌어지는 이야기를 담고 있습니다. 조선 연산군 시기를 배경으로 하는 이 작품은, 권력의 부패와 인간 내면의 갈등을 섬세하게 그려냅니다. 장생과 공길은 거리에서 재주를 부리며 살아가던 중, 세금을 피해 도망치다가 서울로 향하게 됩니다. 서울에서도 그들은 거리 공연을 이어가지만, 결국 조정의 실세들에게 눈에 띄어 궁중에 들어가게 됩니다. 궁궐 안에서 이들은 연산군을 풍자하는 공연을 펼쳐 왕의 관심을 끌게 되고, 특히 아름다운 외모를 가진 공길은 연산군의 특별한 눈길을 받습니다. 연산군은 공길에게 특별한 애정을 보이지만, 이는 장생과 공길 사이에 미묘한 긴장감을 조성합니다. 왕과 신하들 사이의 권력 다툼, 연산군의 점차 심해지는 광기, 그리고 장생과 공길의 꿈과 자유를 향한 갈망이 교차하며 영화는 비극적인 결말을 향해 나아갑니다.

역사적 배경

'왕의 남자'는 조선 제10대 임금 연산군 시기의 실제 역사적 사건들을 배경으로 하고 있습니다. 영화는 특정 사건을 그대로 재현하기보다는, 이 시대의 정치적, 사회적 분위기를 섬세하게 녹여낸 작품입니다.

연산군(1476~1506, 재위 1494~1506)은 조선왕조실록에서 가장 부정적으로 평가되는 왕 중 한 명입니다. 연산군은 어린 시절 비교적 평탄하게 성장했지만, 그의 어머니인 폐비 윤 씨가 사약을 받고 죽임을 당한 사건이 그의 인생에 큰 상처를 남겼습니다. 이 사건은 연산군의 성격과 통치 방식에 중대한 영향을 미쳤고, 영화에서도 연산군의 광기와 불안정한 심리가 이와 관련되어 묘사됩니다.

연산군은 왕권 강화를 위해 언론과 비판의 자유를 철저히 억압했습니다. 사헌부, 사간원 등 언론 기능을 담당하던 관청을 폐지하거나 약화시키고, 조금이라도 비판적인 인물은 유배하거나 처형했습니다. 심지어 백성들까지 언행을 조심해야 할 정도로, 조선 사회 전반에 걸쳐 극심한 공포정치가 펼쳐졌습니다.

이런 시대적 배경 속에서, 영화 '왕의 남자'는 광대들이 연산군을 풍자하는 공연을 통해 당시 백성들의 억눌린 감정과 저항 정신을 상징적으로 보여줍니다. 영화 속 장생과 공길은 단순한 연예인이 아니라, 억압된 시대를 살아가는 민중의 대변자로 그려집니다.

흥미롭게도 연산군은 폭군이면서 동시에 예술을 사랑한 왕으로 기록되어 있습니다. 권력을 과시하기 위한 도구로 예술을 소비했고, 자신에게 예술로 감동을 주는 자에게는 특별한 총애를 베풀기도 했습니다.

이러한 점은 영화에서 연산군이 광대 공길에게 매혹되는 장면과 잘 맞아떨어집니다. 공길의 뛰어난 공연은 연산군의 외로운 감성을 자극했지만, 동시에 그의 집착과 소유욕을 부추기게 됩니다. 이처럼 예술과 권력이 긴장감을 이루는 관계는 연산군 시대를 이해하는 데 중요한 요소입니다.

총평

'왕의 남자'에는 각기 다른 매력을 가진 캐릭터들이 등장해 극의 완성도를 높입니다. 먼저, 장생(감우성 분)은 현실적이고 생존 본능이 강한 인물로, 자유롭게 살기를 원하지만 현실에 순응하면서도 자신만의 자존심을 지키려는 모습을 보여줍니다. 공길(이준기 분)은 중성적인 아름다움을 지닌 인물로, 예술에 대한 순수한 열정을 품고 있으며 장생과 복잡한 관계를 맺습니다. 공길은 단순한 동성애적 코드 이상의 존재로, 자유를 갈망하는 인간 욕구의 상징으로 읽히기도 합니다. 연산군(정진영 분)은 영화의 핵심 인물로, 폭력성과 연약함이 공존하는 복합적인 캐릭터입니다. 그는 권력을 쥐고 있음에도 끊임없이 사랑과 인정을 갈구하며, 그 과정에서 점점 더 무너져 갑니다. 이 외에도 초희(강성연 분) 같은 인물들은 영화에 색다른 긴장감과 생동감을 불어넣습니다. 각 인물들은 단순히 이야기의 도구가 아니라, 각자의 욕망과 상처를 가진 인간으로 그려져 영화의 깊이를 더합니다.

영화 '왕의 남자'는 단순히 연산군의 일대기를 다룬 영화가 아니라, 조선 연산군 시대의 억압, 예술의 의미, 민중의 삶을 입체적으로 조명하는 작품입니다. 2024년에 이 작품을 다시 보면, 단순한 사극을 넘어 인간의 본성에 대해 깊은 질문을 던지는 영화임을 새삼 느낄 수 있습니다.